武松与呼延灼施耐庵笔下的生死较量

在中国古典文学的瑰宝《水浒传》中,施耐庵以其精湛的笔法描绘了一系列英勇善战的好汉形象。其中,武松以其打虎英雄的形象深入人心,而呼延灼则以其官军将领的身份和过人的武艺著称。然而,在小说中,这两位英雄并未有过直接的交锋,这背后的原因引人深思。施耐庵曾暗示,若二人真的交手,必有一人命丧黄泉。本文将探讨武松为何不敢与呼延灼交手,并分析施耐庵这一设定的深层含义。

一、武松与呼延灼的背景对比

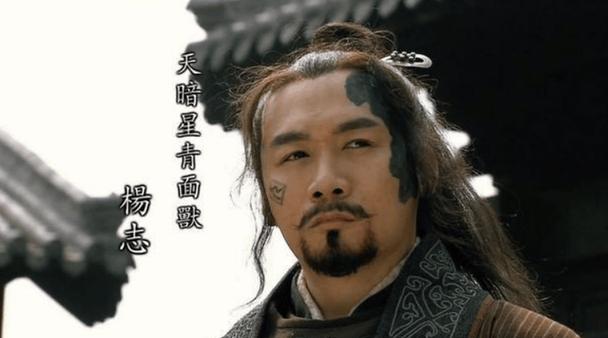

武松,原是清河县人,因打虎成名,后因误杀潘金莲和西门庆而被逼上梁山。他以勇猛、直率、重情重义著称,是梁山好汉中的佼佼者。而呼延灼,出身名门,是北宋名将呼延赞的后代,官至御营兵马指挥使,武艺高强,智勇双全。两人虽同为武艺高强之人,但背景、身份和价值观存在显著差异。

二、武松为何不敢与呼延灼交手

在《水浒传》中,武松虽然勇猛,但并非无谋之辈。他深知呼延灼的武艺和身份,明白一旦交手,不仅可能无法取胜,还可能因此丧命。武松上梁山后,更多地考虑的是如何与官军和解,以图日后有个好归宿。因此,他不会轻易与官军中的高手发生冲突,以免破坏梁山与官军的和解可能。

三、施耐庵的深层寓意

施耐庵通过武松与呼延灼的未交手,巧妙地传达了更深层的寓意。在《水浒传》中,梁山好汉与官军的对立并非简单的善恶对立,而是社会矛盾的反映。施耐庵通过武松的克制,表达了对和解与妥协的渴望,暗示了在复杂的社会矛盾中,武力并非解决问题的唯一途径。

四、生死较量的象征意义

施耐庵暗示的“二人若大打出手,有一人必死”的设定,不仅是对武松和呼延灼个人武力的肯定,更是对生命价值的深刻反思。在《水浒传》这个英雄辈出的世界里,每一个生命的消逝都是悲剧,施耐庵通过这种设定,提醒读者珍惜生命,反思战争与冲突的代价。

五、结论

武松不敢与呼延灼交手,并非单纯的胆怯,而是基于对形势的判断和对生命的尊重。施耐庵通过这一设定,不仅丰富了人物形象,也深化了作品的主题。《水浒传》不仅是一部英雄史诗,更是一部深刻反映社会现实和人性复杂性的文学巨著。通过武松与呼延灼的未交手,施耐庵让我们看到了英雄背后的智慧与悲悯,以及对和平与生命的深刻思考。