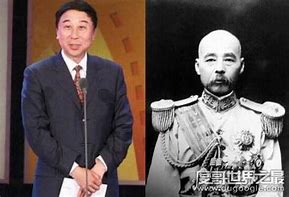

冯国璋与中南海养鱼池民国时期的财政困境与非常之举

在民国初年的政治舞台上,冯国璋是一位颇具争议的人物。他不仅在军事上有所建树,更在财政管理上展现出了非凡的智慧与决断。然而,他抽干中南海养鱼池捉鱼卖鱼的行为,至今仍被人们津津乐道,这一非常之举背后,实则反映了当时民国政府的财政困境及其对国家经济管理的无奈与创新。

一、民国初年的财政困境

民国成立之初,国家财政状况堪忧。长期的战争与内乱导致国库空虚,加之新政府成立后,需要大量的资金来维持政府的正常运转和军队的开支。冯国璋作为当时的代理大总统,面临着巨大的财政压力。他必须寻找新的财政来源,以确保政府的稳定与国家的安全。

二、中南海养鱼池的历史与意义

中南海养鱼池位于北京中南海内,是清朝皇家园林的一部分,具有悠久的历史和文化价值。在清朝时期,养鱼池不仅是皇家赏鱼的场所,也是皇室财富的象征。然而,到了民国时期,随着皇权的衰落,这些象征性的财富也失去了原有的意义,成为了一种潜在的财政资源。

三、冯国璋的非常之举

面对财政困境,冯国璋做出了一个大胆的决定:抽干中南海养鱼池,捉鱼卖鱼。这一行为在当时引起了极大的争议。一方面,人们认为这是对文化遗产的不尊重;另一方面,也有人认为这是在非常时期采取的非常手段,体现了冯国璋的务实与创新。

冯国璋的这一决策,实际上是对当时财政状况的一种无奈应对。他通过出售养鱼池中的鱼,为政府筹集了一笔不小的资金。虽然这一做法在短期内缓解了财政压力,但也暴露出了民国政府在财政管理上的困境。

四、冯国璋的财政管理思想

冯国璋的这一非常之举,实际上体现了他对财政管理的独特见解。他认为,在非常时期,应当采取非常手段,以确保国家的稳定与发展。他的这一思想,虽然在当时受到了一些批评,但也为后来的财政管理提供了新的思路。

五、结论

冯国璋抽干中南海养鱼池捉鱼卖鱼的行为,是民国初年财政困境的一个缩影。这一非常之举,不仅反映了当时政府的无奈,也展现了冯国璋在财政管理上的创新与决断。虽然这一做法在短期内解决了财政问题,但也给后人留下了深刻的思考:在国家面临困境时,如何平衡传统与现实,如何在尊重历史的寻找新的发展路径。

冯国璋的这一行为,虽然颇具争议,但也从一个侧面反映了民国时期政治与经济的复杂性。他的这一非常之举,不仅是对当时财政困境的一种应对,也是对后人的一种启示:在面对国家危机时,需要有勇气和智慧去寻找非常之道,以确保国家的长治久安。