没有常识的人是智障吗?对常识与智力的深入探讨

在当今社会,我们经常会遇到一些缺乏常识的人,他们可能在日常生活中表现出对基本事物的无知,或者在社交场合中说出一些令人啼笑皆非的话,这种现象引发了一个广泛讨论的问题:没有常识的人是智障吗?为了回答这个问题,我们需要从多个角度来探讨常识、智力以及它们之间的关系。

让我们定义一下什么是常识,常识通常指的是那些被广泛接受的知识、信念或行为准则,它们是社会成员在日常生活中普遍认同和遵循的,常识可以包括从简单的生活技能到复杂的社会规范,它们帮助我们更好地适应社会环境,与他人和谐相处。

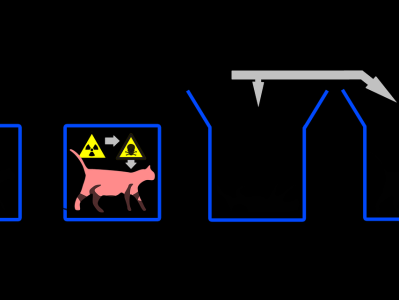

智力,或者说智商(IQ),是衡量一个人认知能力的标准,包括理解、推理、学习、记忆和解决问题的能力,智力是一个多维度的概念,它不仅仅包括逻辑推理能力,还包括创造力、情感智力等,智力的高低并不完全等同于一个人是否具备常识。

让我们回到最初的问题:没有常识的人是智障吗?答案是否定的,没有常识并不一定意味着智力低下,以下是几个可能的原因:

1、文化差异:不同文化背景下,常识的定义和范围可能截然不同,一个人在一个文化中可能被认为是常识的东西,在另一个文化中可能完全陌生,缺乏常识可能仅仅是因为文化差异,而不是智力问题。

2、教育背景:教育是获取常识的重要途径,如果一个人没有接受过充分的教育,或者教育过程中存在缺陷,他们可能在某些领域缺乏常识,这并不意味着他们智力低下,而是教育机会的不平等。

3、个人经验:每个人的生活经历都是独特的,个人经验的局限性可能导致某些常识的缺失,一个从未烹饪过的人可能不知道如何使用厨房工具,但这并不意味着他们智力有问题。

4、专注领域:人们可能在某个特定领域拥有深厚的知识,而在其他领域则相对无知,这种现象在专业领域尤为常见,专家可能在他们的专业领域内拥有高智商,但在日常生活中可能缺乏一些基本常识。

5、认知偏差:人们的认知过程可能受到各种偏差的影响,导致对某些常识的误解或忽视,这并不是智力低下的表现,而是人类认知过程中的普遍现象。

6、情绪和心理因素:情绪状态和心理健康状况也会影响一个人对常识的理解和应用,在某些情况下,情绪波动或心理压力可能导致常识的暂时性缺失。

7、社会环境:社会环境对个体的常识形成有着重要影响,如果一个人长期处于一个缺乏常识的环境中,他们可能也会缺乏这些常识,但这并不直接反映他们的智力水平。

没有常识的人并不一定是智障,智力是一个复杂的多维度概念,而常识的缺失可能由多种因素造成,在评价一个人是否智障时,我们不能仅仅依据他们是否具备常识,而应该综合考虑他们的智力水平、教育背景、生活经验等多个方面。

这并不意味着我们可以忽视常识的重要性,常识是社会交往的基础,缺乏常识可能会导致沟通障碍、误解甚至冲突,提高个人的常识水平对于个人和社会都是有益的,以下是一些建议,可以帮助提高常识水平:

1、持续学习:通过阅读、上课、参加研讨会等方式不断学习新知识,扩大知识面。

2、跨文化交流:通过旅行、与不同文化背景的人交流等方式,了解不同文化中的常识。

3、实践经验:通过亲身实践来学习和掌握生活技能和专业知识。

4、反思和自我评估:定期反思自己的行为和认知,评估自己在哪些方面缺乏常识,并采取措施改进。

5、开放心态:保持开放的心态,愿意接受新信息和不同的观点,这有助于我们更好地理解和适应社会变化。

6、社会参与:积极参与社会活动,通过实践来学习和应用常识。

7、心理健康维护:保持良好的心理状态,避免情绪和心理压力对常识理解和应用的负面影响。

通过这些方法,我们可以提高自己的常识水平,更好地适应社会环境,与他人和谐相处,我们也应该对那些缺乏常识的人保持理解和宽容,帮助他们提高常识水平,而不是简单地将他们标签化为智障,毕竟,每个人都有自己的局限性,而理解和帮助他人克服这些局限性,是构建和谐社会的重要一环。