深度解析中国统计年鉴2009,经济变迁的微观镜像与政策解读

在中国改革开放的第十个年头,2009年的《中国统计年鉴》无疑承载了无数历史的瞬间和国家发展的脉络,这本厚重的报告,如同一部详实的历史教科书,为我们提供了当年中国经济运行的全景式记录,同时也揭示了未来政策制定的重要参考线索,下面,我将从几个关键领域对《中国统计年鉴2009》进行深入分析。

我们来看看GDP的增长情况,年鉴数据显示,2009年中国GDP总量突破33万亿元,同比增长8.7%,这是继全球金融危机后全球经济复苏的一个亮点,这一数据背后,反映出政府的宏观调控政策以及企业应对危机的能力,工业生产、建筑业和服务业都实现了稳定增长,尤其是服务业,成为经济增长的新引擎,显示出中国经济结构的优化趋势。

就业市场状况是一个不容忽视的指标,尽管全球金融危机对就业造成一定冲击,但《年鉴》中显示,2009年城镇新增就业人口达到942万人,失业率基本保持在预期范围,这得益于政府实施的扩大内需政策,以及各行业结构调整带来的就业岗位创造。

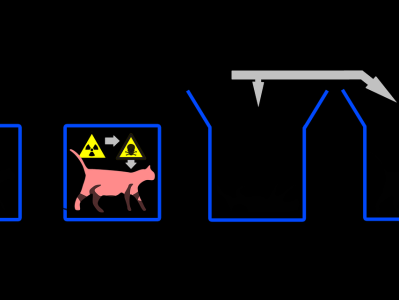

农业生产方面,虽然受到自然灾害的影响,但《年鉴》中的数据显示,粮食产量仍然实现稳定,农民收入有所增加,显示出农业现代化进程中的韧性和可持续性,这为社会稳定和国家安全提供了重要保障。

统计数据还透露出城乡差距的缩小迹象,城市居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入之间的差距在逐步缩小,城镇化率进一步提升,这预示着我国正在逐步实现城乡一体化的发展战略。

《中国统计年鉴2009》对一些重大政策进行了详细解读,如增值税转型、社保制度改革等,这些政策的实施成果和影响为未来的政策制定提供了宝贵的经验。

《中国统计年鉴2009》是研究中国经济、社会、环境等多维度发展的重要资料库,它不仅展示了当时中国经济的繁荣景象,也为我们理解并预测未来提供了丰富的视角,作为自媒体作者,我将继续关注这些数据背后的深层含义,用数据讲述中国故事,为读者提供更深入的解读。